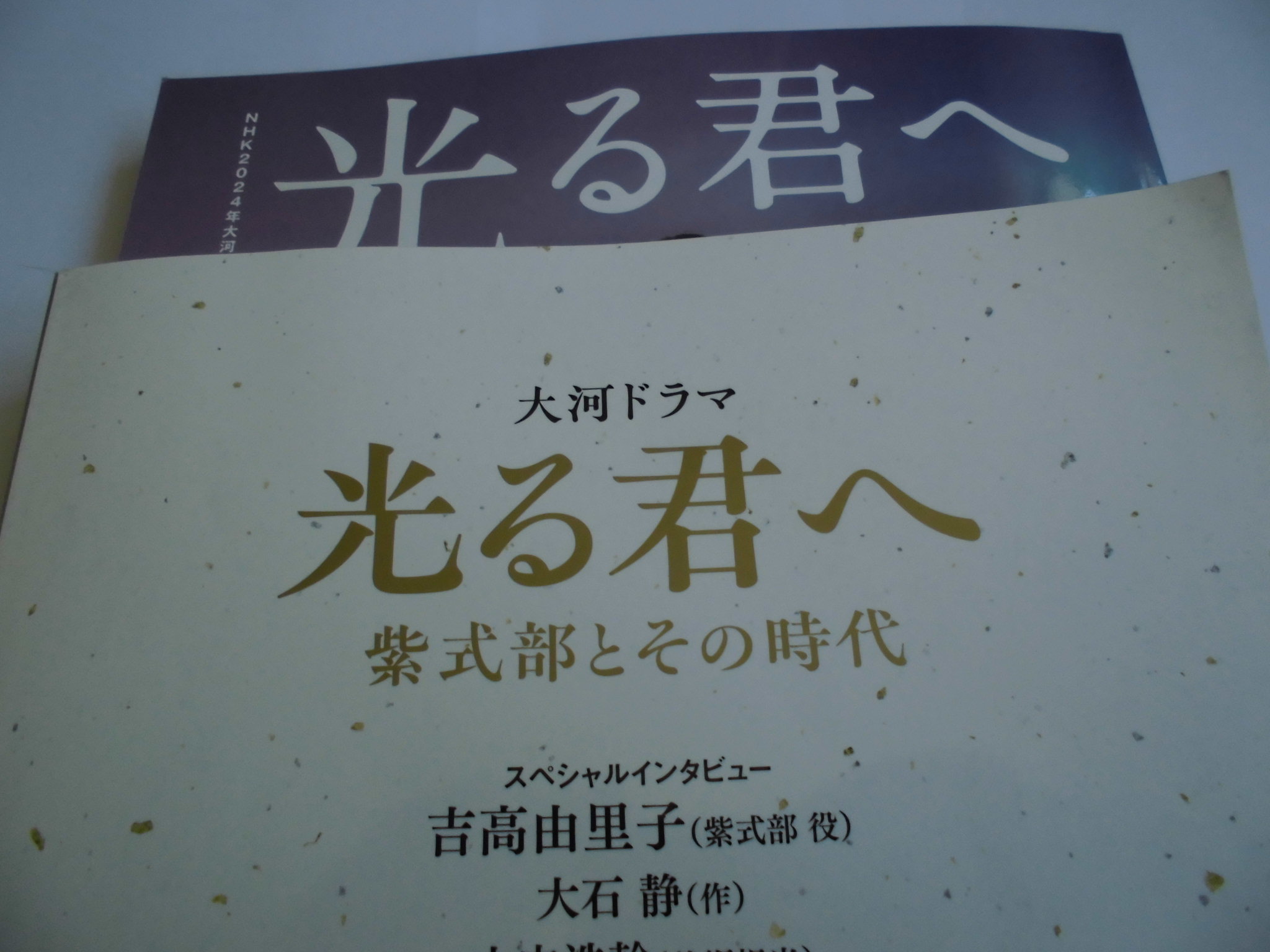

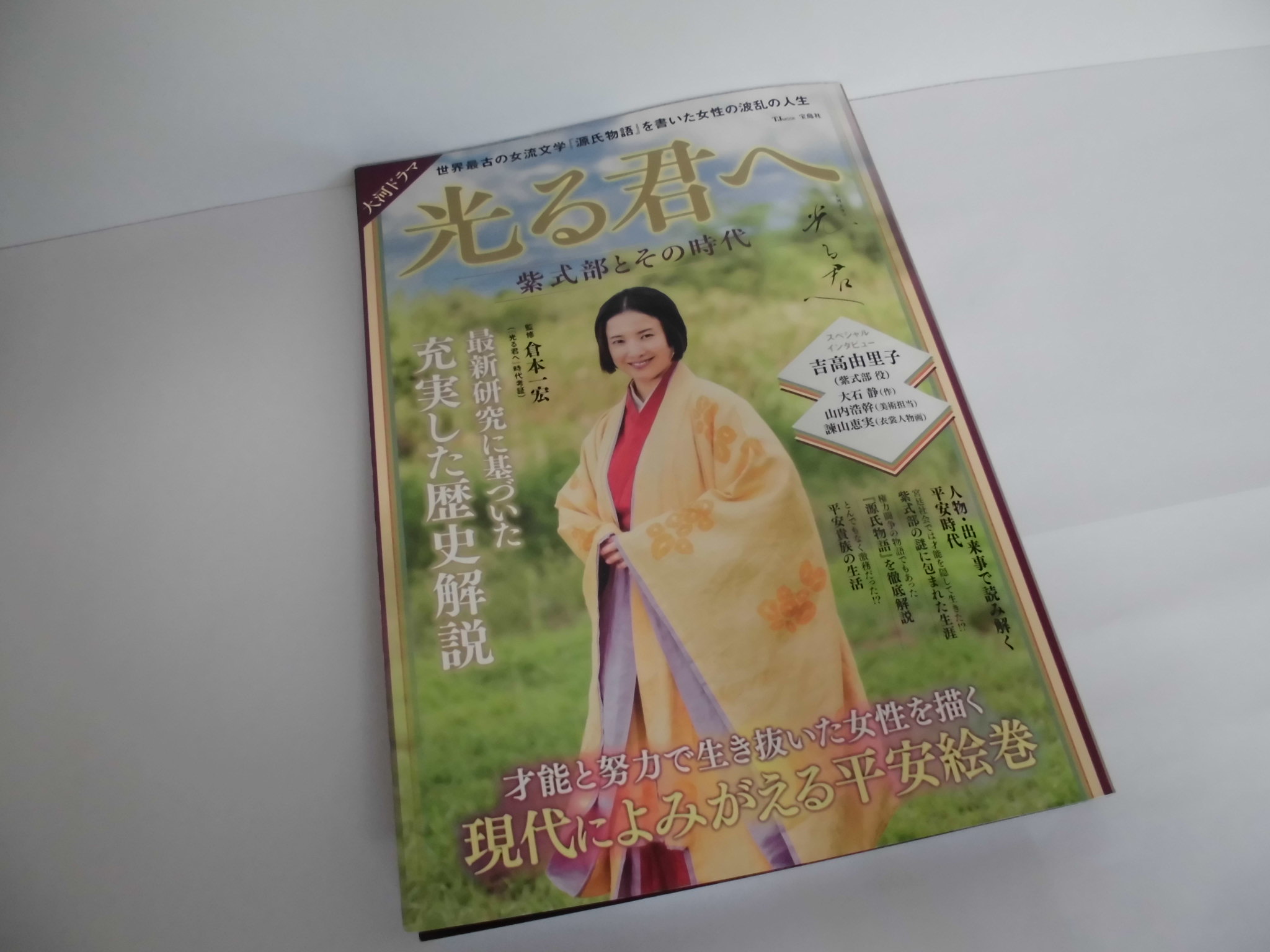

表題を語るにあたり、大河ドラマ「光る君へ」を振り返ってみましょう。

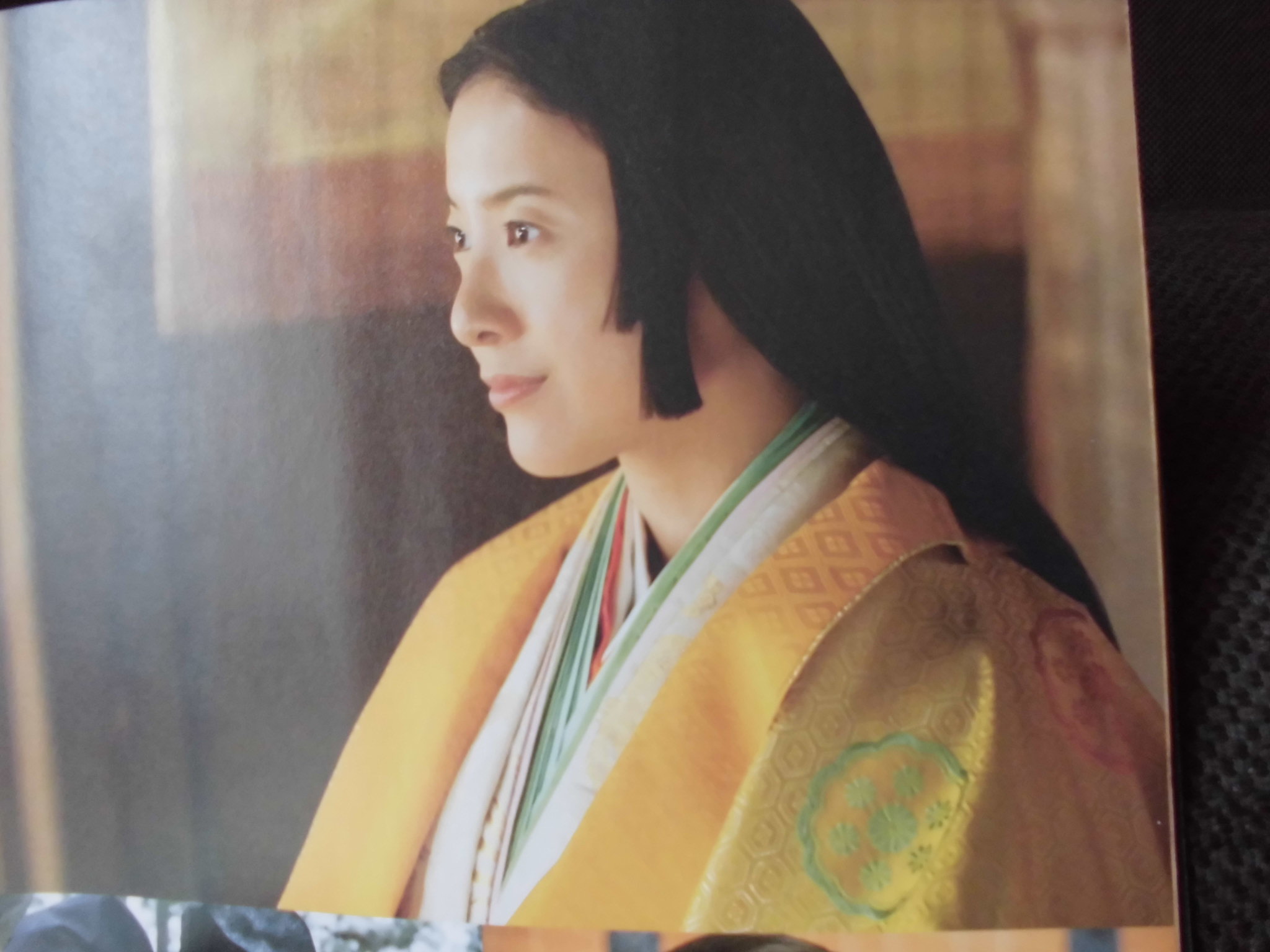

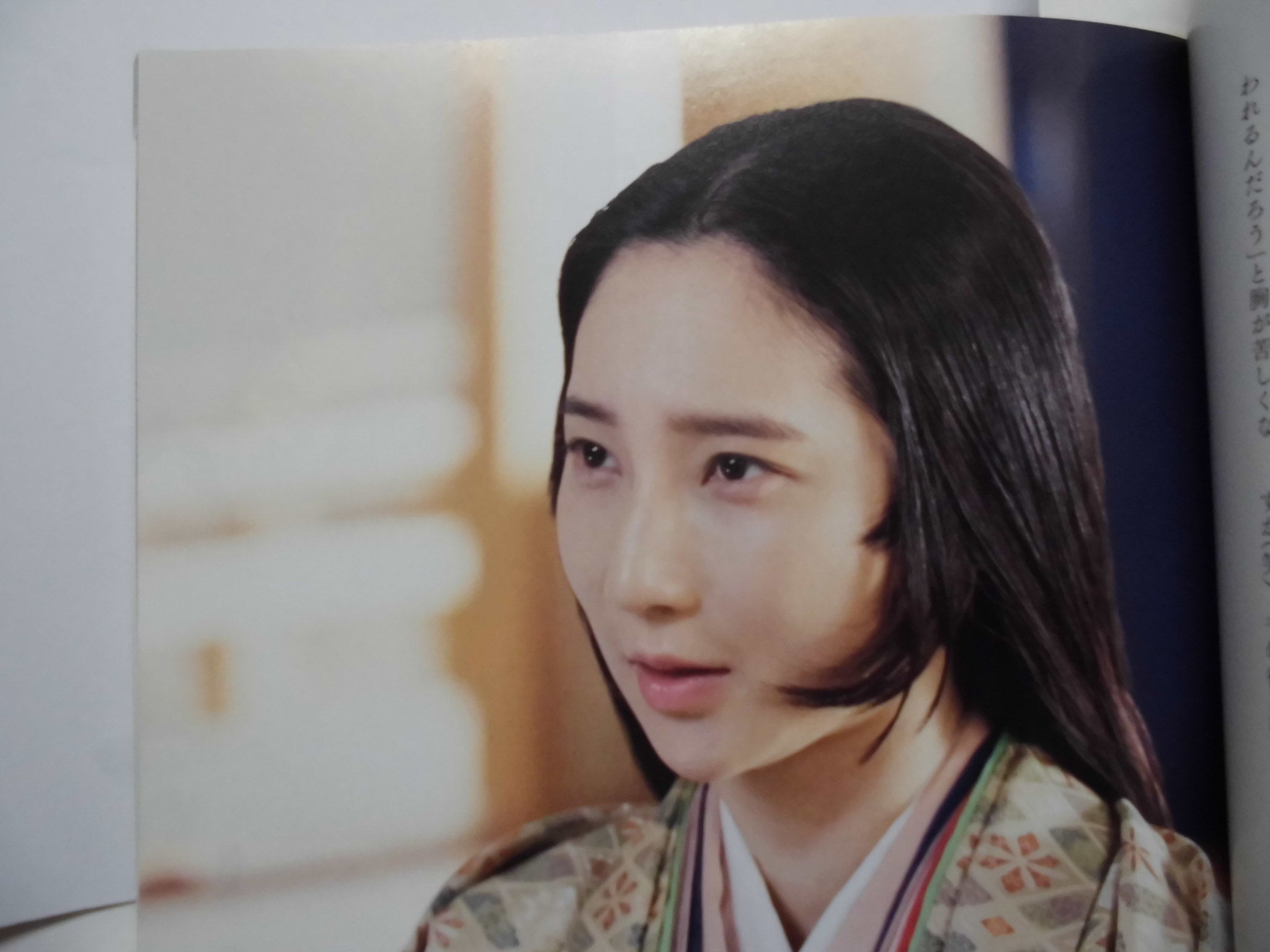

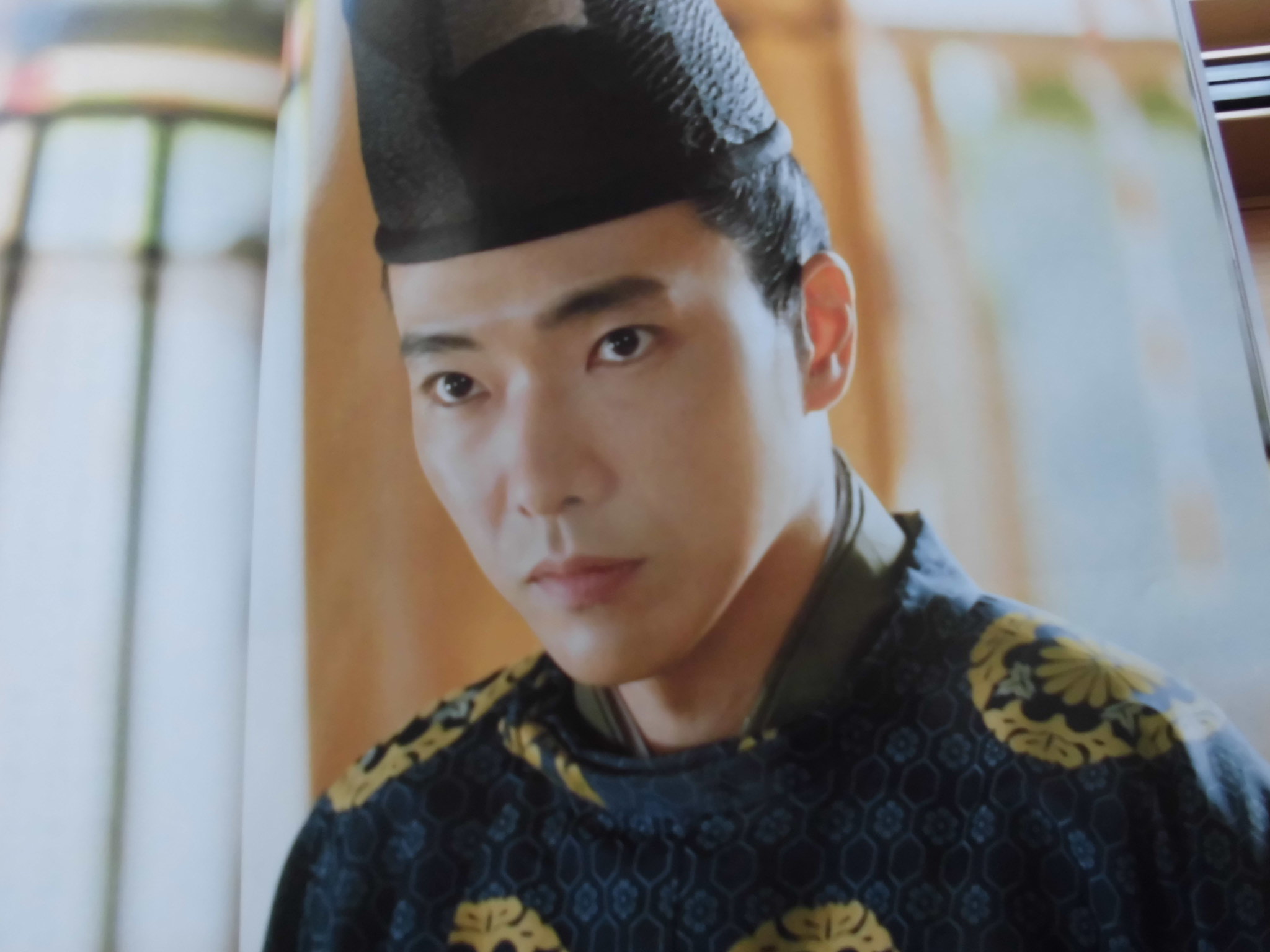

文学に長けている父・藤原為時の家に生まれた「まひろ」(後の紫式部・吉高由里子)は幼い頃から文学に興味をもち、漢詩・和歌などに親しむようになります。父がまひろの弟に学問の講義をしているのを傍で聞いていたことで、学が身に付いていきます。ある日、少女まひろは逃がしてしまった鳥を探しに河原に出て、ひとりの少年と出会います。これが後の「源氏物語」の作者・紫式部と、時の最高権力者・藤原道長(柄本 佑)との最初の出会いになります。

清少納言との出会い

成長したまひろは15才の成人式を迎え、父のもとでさらに学問の才を高めていきます。ある日、漢詩の会が宮中で開かれるため父・為時と一緒に出席します。そこで清原元輔の娘「ききょう」(後の清少納言・ファーストサマーウイカ)に出会います。その会でまひろは参加者の漢詩の評価を任されますが、ききょうの反論を受けます。女性が漢詩を読むことが珍しかった時代に、自分の意見を堂々と披露することができるききょうに対し、まひろは一目置きます。ドラマの設定上は、ききょうの方が10歳年上ですから、この時点ではライバルというよりは、漢文学の先輩というところでしょうか。

それが後に、ききょうが清少納言と呼ばれ「枕草子」を世に送り出し、まひろに大きな影響を与えることになります。

道長との再会

京を騒がせていた盗賊を道長が捕らえると、賊は道長とまひろの親しくしていた散楽芸人の直秀たちでした。彼らは義賊でしたが、理不尽な死を迎えます。彼らの死を真近で体験したふたりは互いへの想いを深めていきます。恋文を送り続けた道長はまひろを呼び出します。彼女に夢中の道長は身分を捨てる覚悟をして、遠い国で共に暮らすことを告げるのですが、まひろは出世して政を行い、彼らのような下々の民を救えるよう国を変えて欲しいと道長を諭します。このようにまひろは道長を時の最高権力者へと導いていきます。

その後、宮中で和歌の会を開くことになり、そこには以前漢詩の会で意見を戦わせたまひろ(紫式部)とききょう(清少納言)が招待されていたのでした。

ここでの二人は、学識と文才を高め合う良きライバルになっていきます。さらに「蜻蛉日記」の藤原寧子に行き会うことなどにより、自ら書くことによって己自身や読む人のこころが癒されることに気づき、筆を執るようになります。ここから才能と努力で生き抜いていく人生が始まります。

大河ドラマの後半

史実では清少納言に感化された紫式部は、清少納言が枕草子を完成した後に源氏物語を10年間に亘って書き続けることになります。当の道長も愛読者になり、続きを早く書くように急かし、そのために嵩む執筆費用は道長が援助します。

「光る君へ」では現在、越前守に任命された父と共に任地に赴いたまひろを描く越前編から、再び京の都へと舞台を移しています。二人の関係や左大臣になった道長の苦悩、そしてまひろは憧れの国である宋の人々と交流し、両国の言葉を操る青年・周明との邂逅がありました。幼いころから家族同然に接してきた藤原宣孝との結婚や、どのように道長の娘・彰子中宮のもとへ出仕することになるのか、さらは彰子に馴染まない一条天皇との仲をどうやって取り持っていくのか、今後の行く末は如何に・・・後半も楽しみです。

(写真はNHK大河ドラマ・ガイド「光る君へ」より)

枕草子と紫式部日記

ここからは「光る君へ」から離れて、清少納言の「枕草子」と紫式部の「紫式部日記」で平安貴族の社会に入っていきます。

枕草子

枕草子本文に入る前に作者清少納言の生い立ち、作者の名前の由来、平安時代中期の歴史的背景や経緯、枕草子を書いた動機、紫式部との関わりや比較などの大筋を見てみたいと思います。これらのことを把握することによって、より枕草子を理解しやすく面白さも出てくるのではないかと思います。

父・清原元輔の肥後守は万葉集などに訓点をほどこす学者であり、歌人でもありました。そんな才気に富んだ父の娘として生まれたのが清少納言です。そもそも名前の清少納言とは父清原の姓の清と宮中で仕えた中宮定子からの呼び名の少納言から清少納言といわれています。

この枕草子が書かれた基盤はなんといっても一条天皇の中宮定子に仕えたことによる7年間の貴族社会の宮廷生活で得た体験です。文化・風習・年中行事・人生儀礼を体験し、傍観したことを克明にかつ感想を書き記し、そこへ四季の自然観察を取り入れ、日記に類似した文集の随筆集になったのです。ですから源氏物語の貴族社会に繰り広げられた政治に絡んだ華やかな恋愛的な人間模様の物語(小説)とは大きく異なります。

枕草子の「枕」とは体で一番大事な部分の頭を支える大切なもの、よって清少納言がお仕えする大切な姫君、すなわち中宮定子を枕に例え、中宮様の教えや教訓と自然風景とを織り交ぜ記録した、大切な数多くの日記集が冊子であることから命名されたともいわれています。また、清少納言がある方から草子をもらったときに、この本は大切にして枕の下に大事に入れておきます、と言うような説もあるのが面白いですね。そのくらい清少納言は「枕」という言葉を重んじていたことが分かります。

枕草子の動機

大作「枕草子」の出現は何といっても清少納言がお仕えする中宮定子なくしては生まれせんでした。学識を見込まれて中宮にお仕えした時代の背景は平安時代中期、藤原兼家の政権時代で藤原氏の全盛期でした。こうした中、栄華のもとで一条天皇へ入内したのが定子なのです。この中宮定子によってさらに藤原氏の基盤が強固なものになります。それは中宮の資質によるものと、稀にみる美人であったことにもよるのだと言われています。そのうえ、高貴にして明るく才気に富む中宮へ11歳年上の清少納言が仕えることになるのです。

ところが、第1子(脩子内親王)を懐妊中に中宮の兄が出家した先帝・花山院を襲うという事件を起こします(長徳の変)。中宮の立場が悪くなり、宮廷を離れ出家してしまいます。そんな悲しみに暮れた中宮を元気付け、慰めようと清少納言が書いたのがこの枕草子なのです。しかし一条天皇は出家した中宮を愛し続け、やがて敦康皇子を生むことになります。一方、道長は出家した中宮の跡目に娘・彰子を送り込みます。そこで定子は皇后、彰子は中宮となり一帝二后が生じることになります。その後、皇后定子は第3子(よし子内親王)の出産時に悲運にも24才の生涯を閉じてしまうのです。清少納言はその後も枕草子を書き続けるのですが、皇后定子に関しては書かれなくなります。そうして書き続けた枕草子ですが、悲しみの時期については暗さを出さず、中宮時代と変わらず、あえて明るい感性で書いている点については清少納言の気丈夫な面が窺えます。枕草子を書き終えると清少納言は宮廷を去り、摂津で暮らします。それでは、枕草子本文へ入っていきます。

枕草子本文

第1段 春はあけぼの

春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる。

夏は夜。月のころはさらなり、やみもなほ蛍飛びちがいたる。雨などの降るさえをかし。

秋は夕暮。夕日花やかにさして山ぎはいと近くなりたるに、烏のねどころへいくとて、三つ四つ二つなど、飛び行くさへあわれなり。まして雁などのつらねたるが、いと小さく見ゆる、いとをかし。日入り果てて、風の音、虫の音など。

冬はつとめて。雪の降りたるは言うべきにもあらず。霜などのいと白く、またさらでもいと寒きに、火などいそぎおこして、炭持てわたるも、いとつきずきし。昼になりて、ぬるくゆるびてもて行けば、炭櫃、火桶の火も、白き灰がちになりぬるわろし。

という書き出し文から始まり、第1段「春はあけぼの」から第323段の「わが心にもめでたくも思ふ事を」まで様々な分野を列挙し、日常生活の観察や宮廷回想と最後には自身についての随筆文から構成されています。

このように多方面から書いて定子を慰めている清少納言のこころづくしが分かります。また、この第1段に代表されるように枕草子は簡潔で分かり易く、素朴な文体が全段に共通しているところに親しみ易さと素晴らしさに魅力があるのだと思われます。

第11段 山は

山は 小倉山。三笠山。このくれ山。わすれ山。いりたち山。かせ山。ひえの山。かさとり山こそは、いかならむとをかしけれ。

いつはた山。のち瀬山。ひらの山。床の山は、「わが名もらすな」と御門のよませたまひけむ、いとをかし。

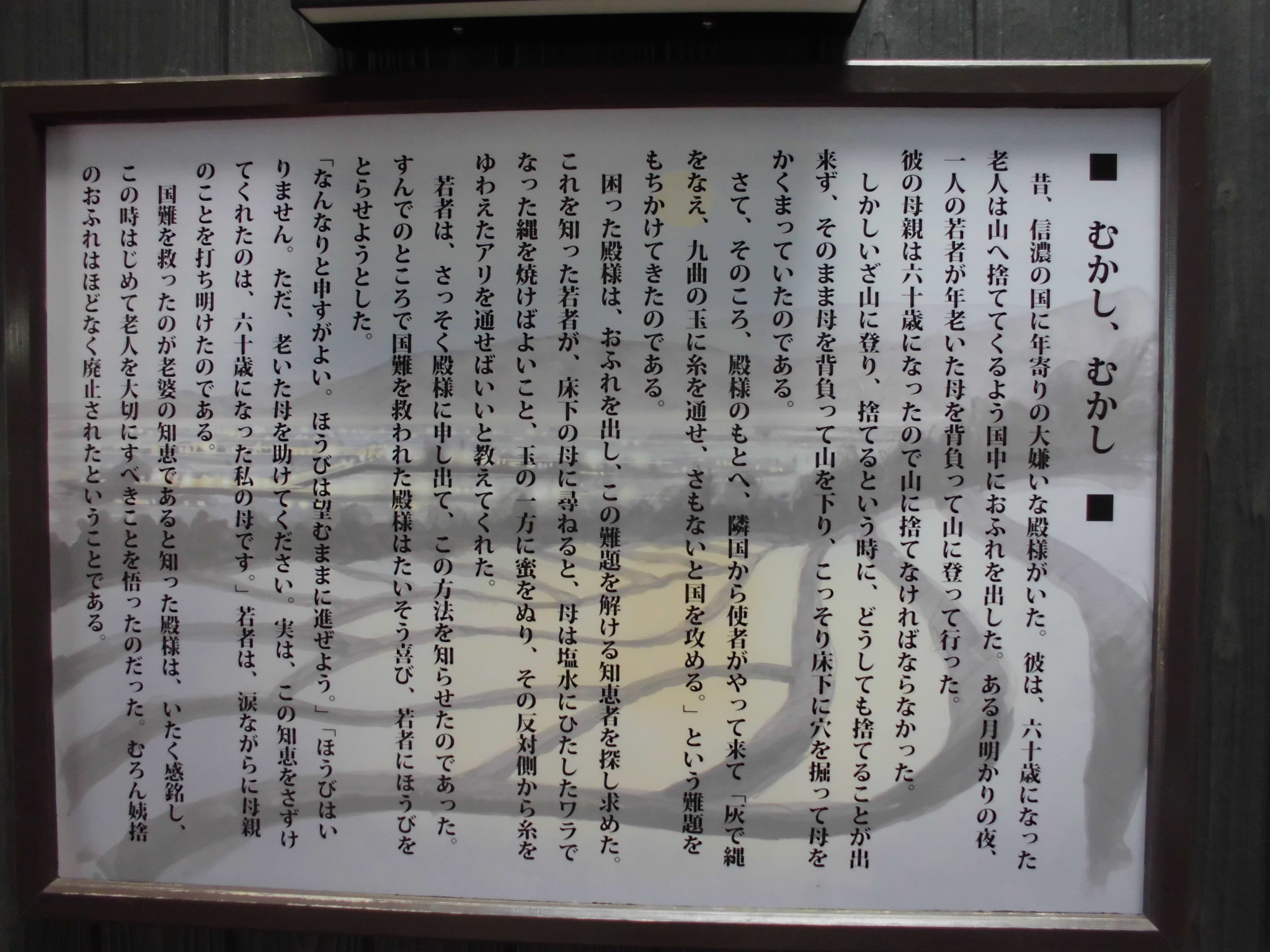

美濃のお山。嵐山。・・・更級山。姨捨山。浅間の山。

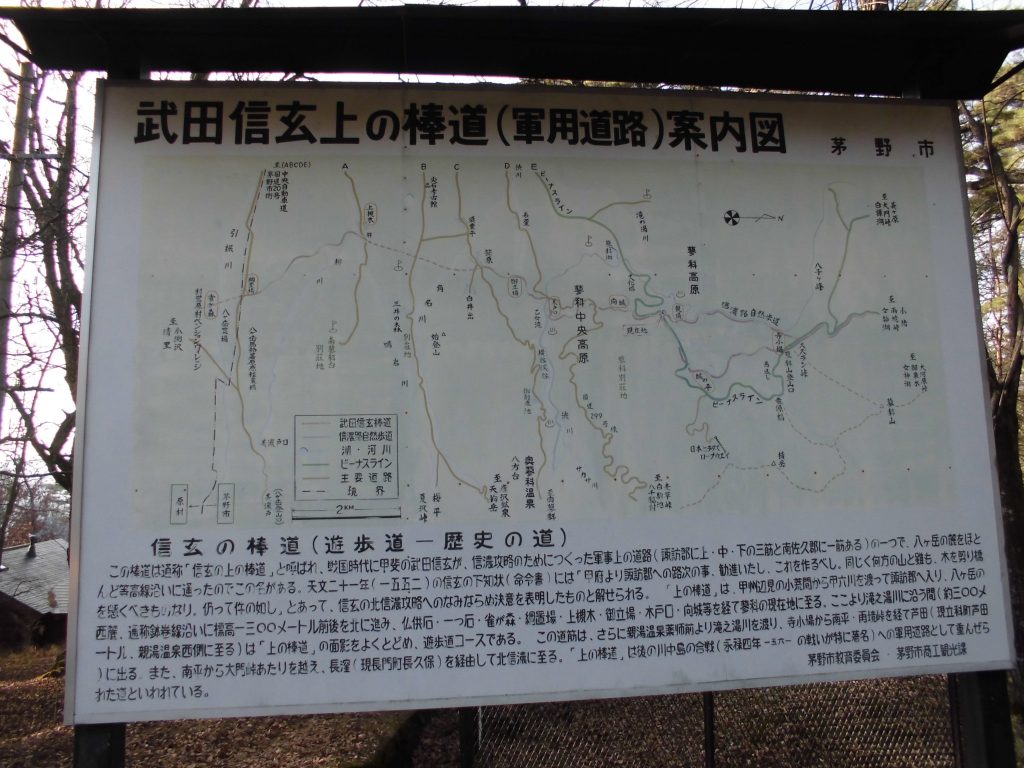

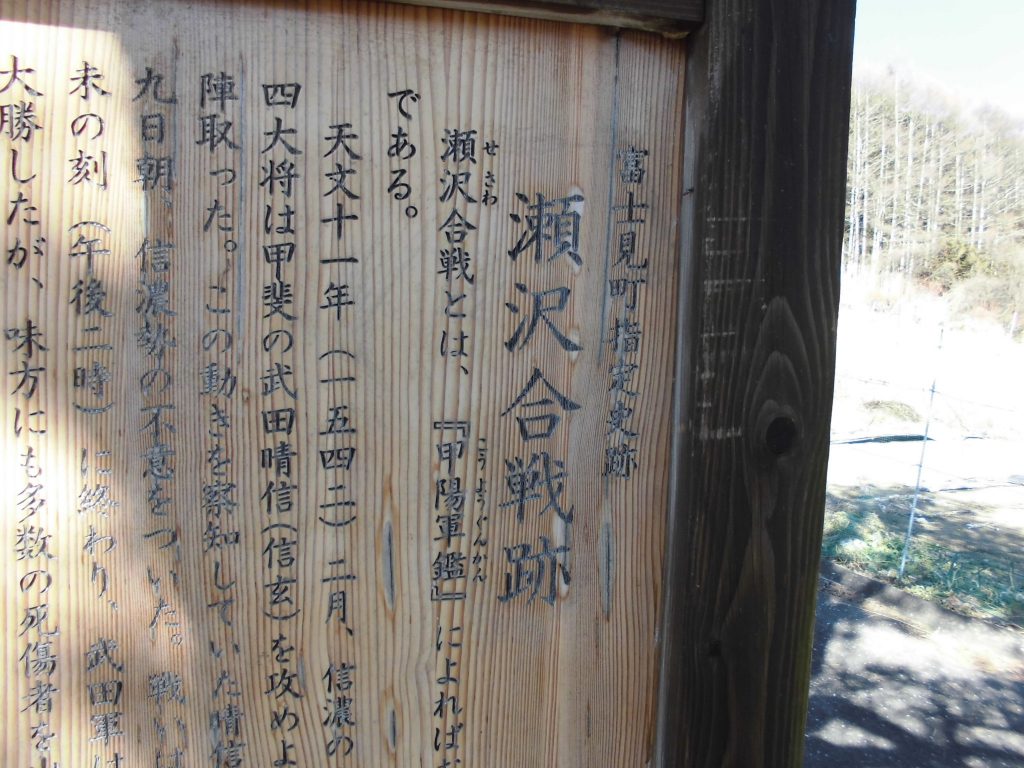

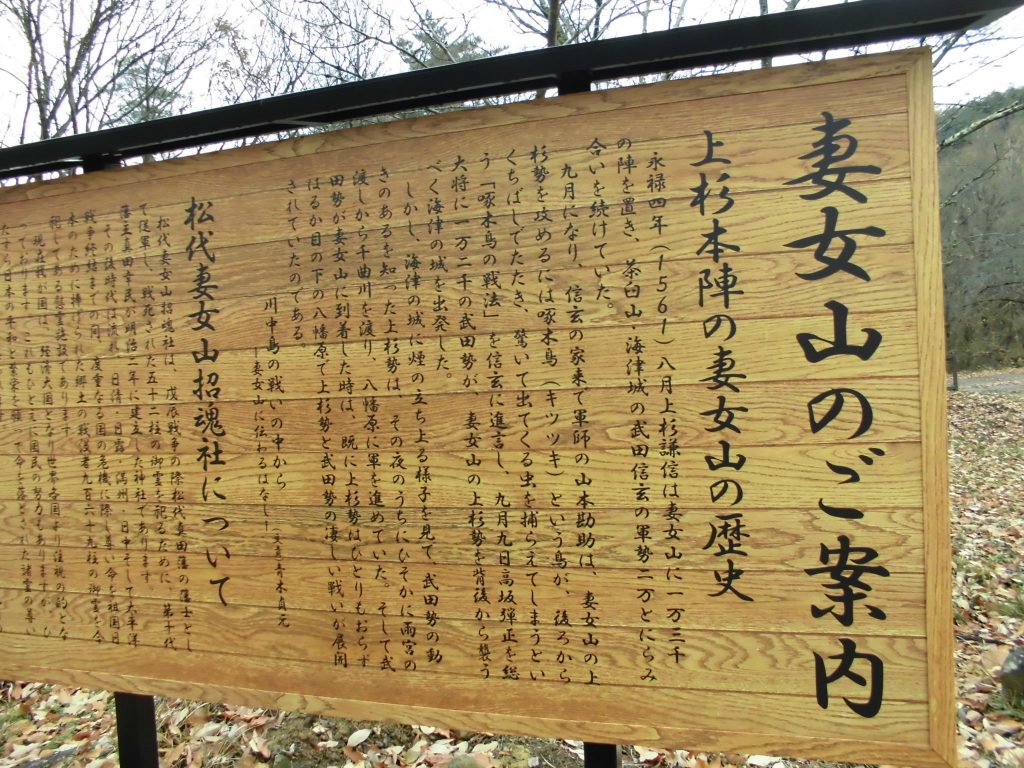

更級山は信濃の更級(千曲市)にある聖なる山の冠着山。姨捨山は大和物語にも出てくる更級にある伝説の山(仏教寺院の長楽寺)を指しています。浅間の山は小諸軽井沢の活火山などいずれも信濃の山です。

第13段 原は

原は たか原。みかの原。あした原。その原

源氏物語の箒木の巻や新古今和歌集「園原や伏屋に生ふる箒木のありとは見えてあはぬ君かな」にも登場する、信濃下伊那地方の伏屋の園原は平安時代の頃から名が出てくる地名なのです。このように信濃の地名が身近に出てくると枕草子に一層の興味が湧いてきます。

ところで菅原孝標の女(むすめ)が書いた日記も信濃の更級地方のことを歌にしています。ところが内容は上総の国守としていた父と一緒に上京への道中が主体の日記なのです。その後作者は結婚し、夫が信濃国へ任ずることになりますが、作者は子供の養育のため京で留守を預かり、夫は単身赴任になります。任務を果たした夫は信濃から帰ってきたのですが、やがて病気になり亡くなってしまいます。この日記の最後の最終段の第34条「たそがれの寂光に姨捨の日々をいたわる」の段の中で最終の一句において、悲しみに暮れ夫の赴任地の思い入れが強い信濃の国の姨捨を思い浮かべ想像して「月も出でて闇にくれたる姨捨になにとて今宵たずね来つらむ」と甥が訪ねて来たことに絡めて更級の地を口ずさみます。ここに初めて姨捨という言葉が現れこの歌からここに更級日記の題名が由来します。

このような謂れのある地に生まれ育った私ですが、いつの間にか自ずと古典に親しみ興味を持つようになりました。また事実この地は「姨捨」と名が付きますがこの地ではお年寄りをないがしろにしたということはありません。あくまでも平安時代以前からの架空の伝説なのです。この地方はお年寄りを一番大切にしている「高齢者ファースト」の地ですので誤解のないようお願いします。

第3段の正月一日は。第110段の二月つごもり。第280段の三月ばかり物忌しにとて。など月ごとに一年を通しての見聞・体験・感想などを気の向くままに書き記した、いわゆる随筆文は単に史実や行事・風習を書き表しているだけでなく、地名・山・原・鳥・その他諸々のことを文章化しているところに魅力があります。枕草子は中宮定子のみならず平安女流作家にも驚きと感動に満ちた作品だったと思われます。これから第323段まで続くのですが少しずつ読んでいくといつの間にか最後の段に辿り着きます。

紫式部日記

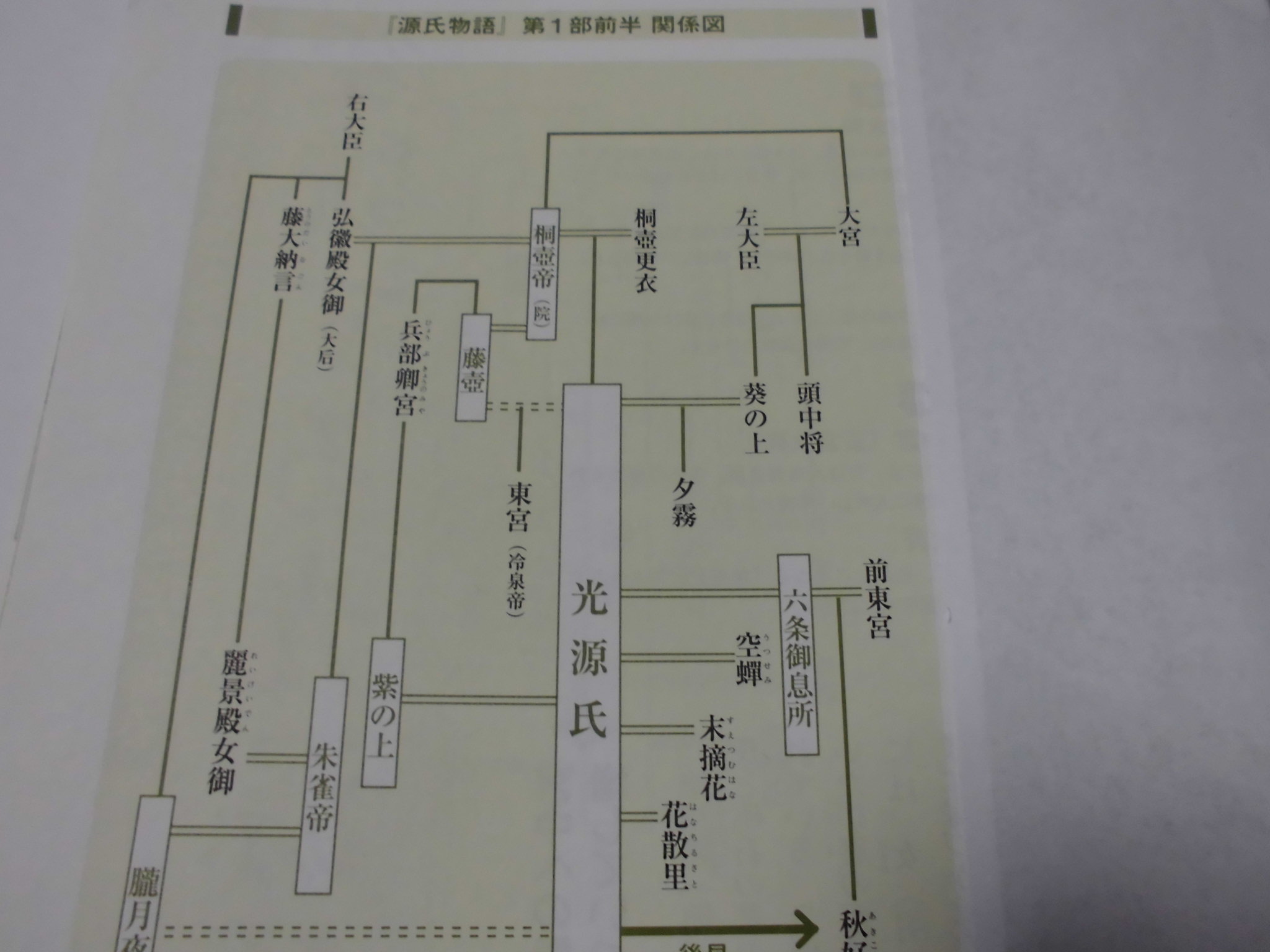

はじめに紫式部日記を書いた紫式部の生い立ち、日記を書いた動機、そして清少納言との関わりや歴史的背景についてみます。源氏物語の作者は紫式部ということは周知のとおりです。父・為時は歌人としても文人としても有名でした。さらに遡ると曾祖父は三十六歌仙のひとりに数えられるほどの歌人でした。そんな家系に生まれた紫式部は少女時代から和歌、漢詩などに聡明だったのです。父の越前守の赴任に伴っての旅や異国の体験が、後の作家人生に大いに影響を与えます。その後、結婚したのですが、幸福の期間はわずか三年で夫が亡くなってしまいます。そのころから源氏物語を書き始めていた文才の紫式部に左大臣である最高権力者の道長が娘の中宮彰子への女房役にと声をかけます。

紫式部日記の動機

源氏物語を10年間に亘って書き続けていたのですが、なんといっても清少納言の枕草子に感化され、紫式部がお仕えしている中宮彰子についての随筆すなわち日記を源氏物語と並行して書くのです。清少納言の枕草子は宮廷を追われ出家した悲しみに暮れる中宮定子への慰めと励ましを書き送った日記で、貴族社会の文化・風習・行事の中へ四季の自然観察をとり入れて書かれているのに対して、紫式部の日記はお仕えしている中宮彰子の身の回りに関して、宮中生活のなかでの見聞きしたことの記録文なのです。皇子(敦成親王・のちの後一条天皇)の誕生とそれに伴って行われる行事や盛儀と中宮彰子の様子について、日付を追いながら貴族社会の生活様式を克明に描いている生活記録の随筆すなわち日記なのです。ですから枕草子と紫式部日記の違いがはっきり分かります。

紫式部日記本文

第一段 土御門邸の秋 寛弘5年(1008年)7月19日

秋のけはひ入りたつままに、土御門殿のありさま、いわむかたなくをかし。・・・おほかたの空もえんなるに、もてはやされて不断の御読経の声々あはれまさりけり。

(秋を思わせる色合いが一帯に立ち染めるにつれてここ土御門のお邸のたたずまいは、いいようもなく風情がある。・・・空一帯の様子も美しく深まりゆき、おりから低く響いてくる僧たちの不断経の声々も、しみじみと心にしみ入ることであった。)などと土御門邸(道長の屋敷)の風景や様子が書かれています。

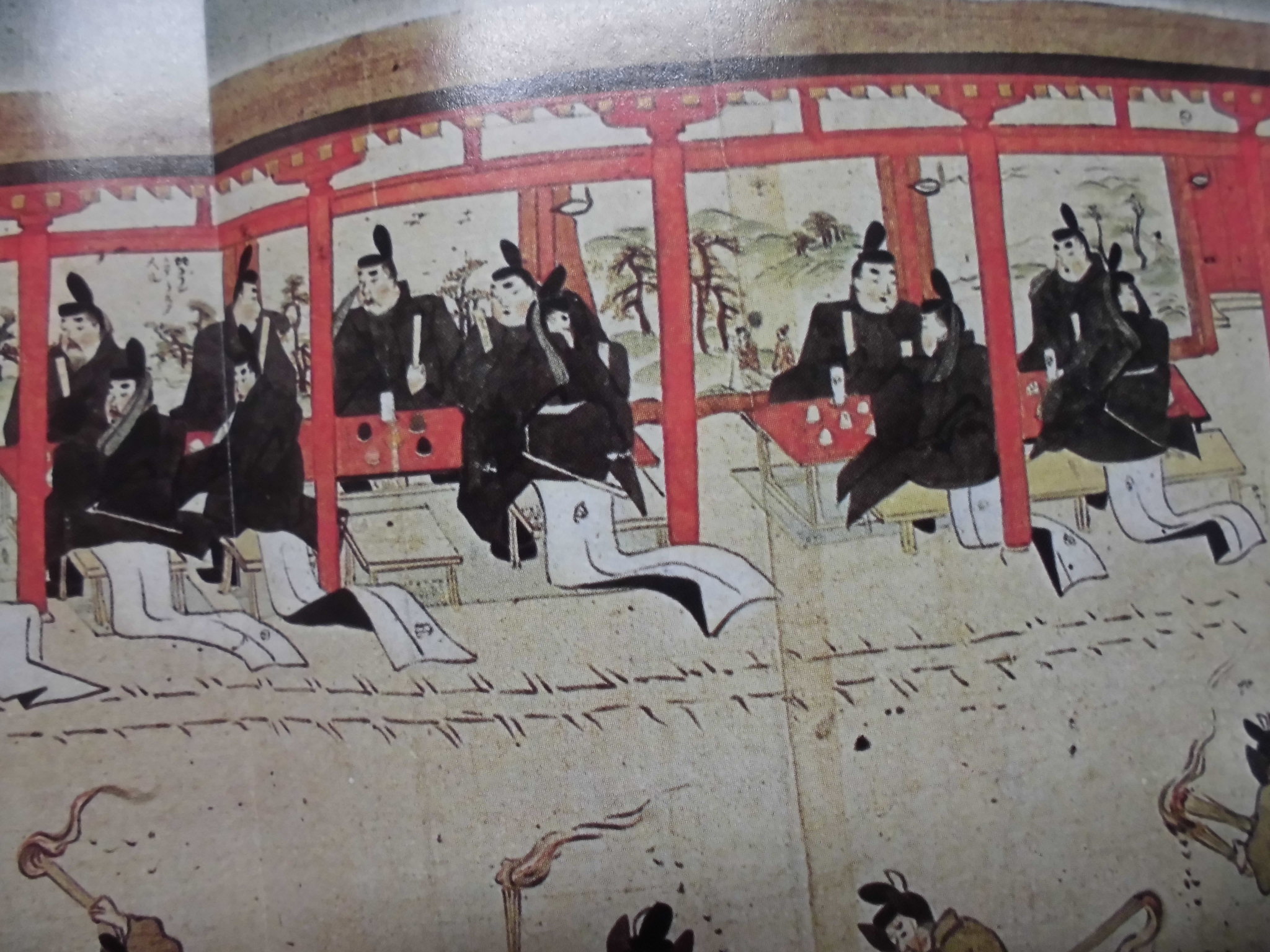

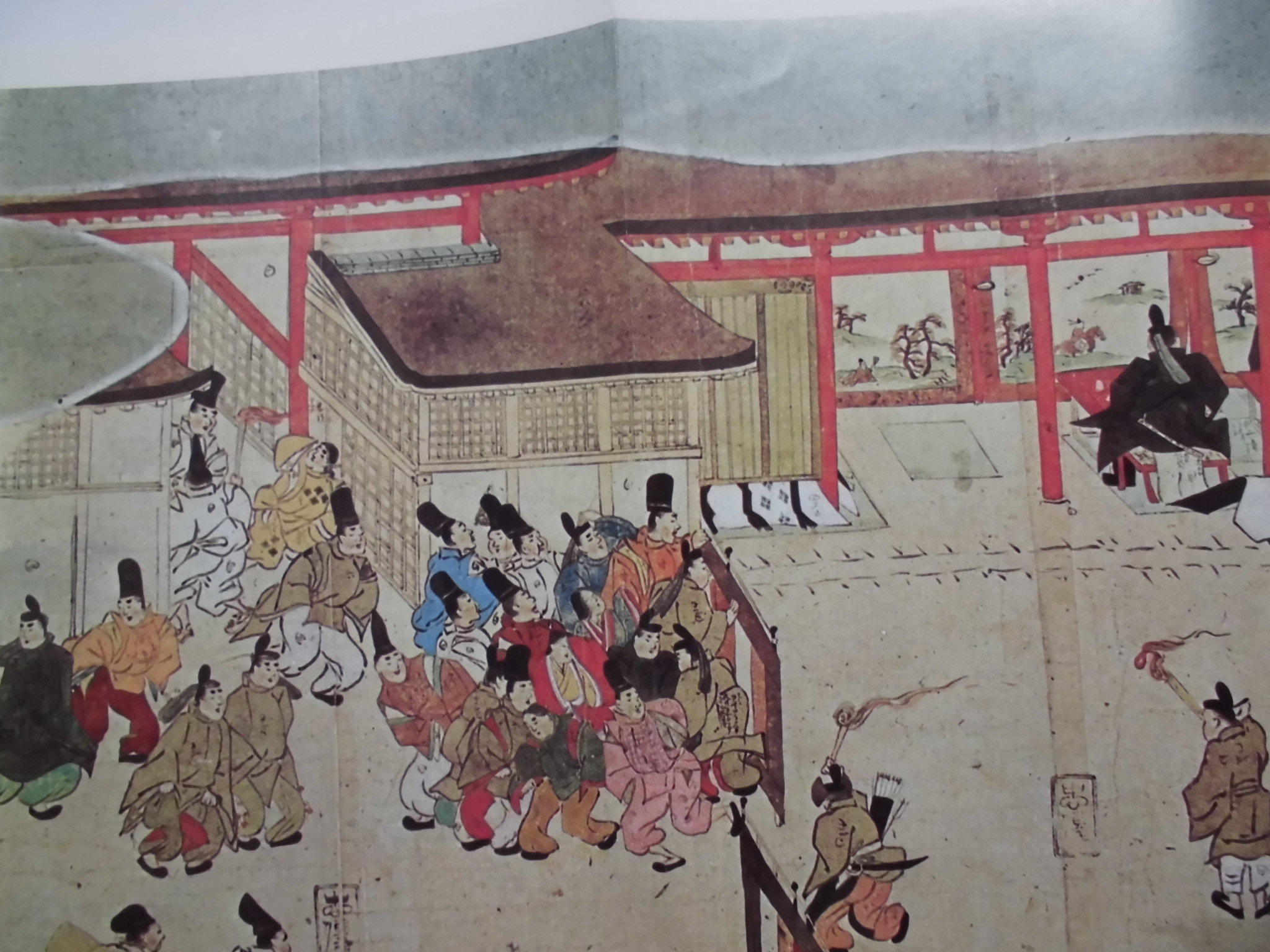

また、中宮彰子の安産を祈願する前日の修験祈祷のありさまから、当日9月11日の朝に向かって安産を待ち望む人々など、次第に高まっていく土御門邸の緊張感が書かれています。その日の昼に若宮が誕生します。誕生にどよめく人々の安堵感や喜悦の表情が記されています。

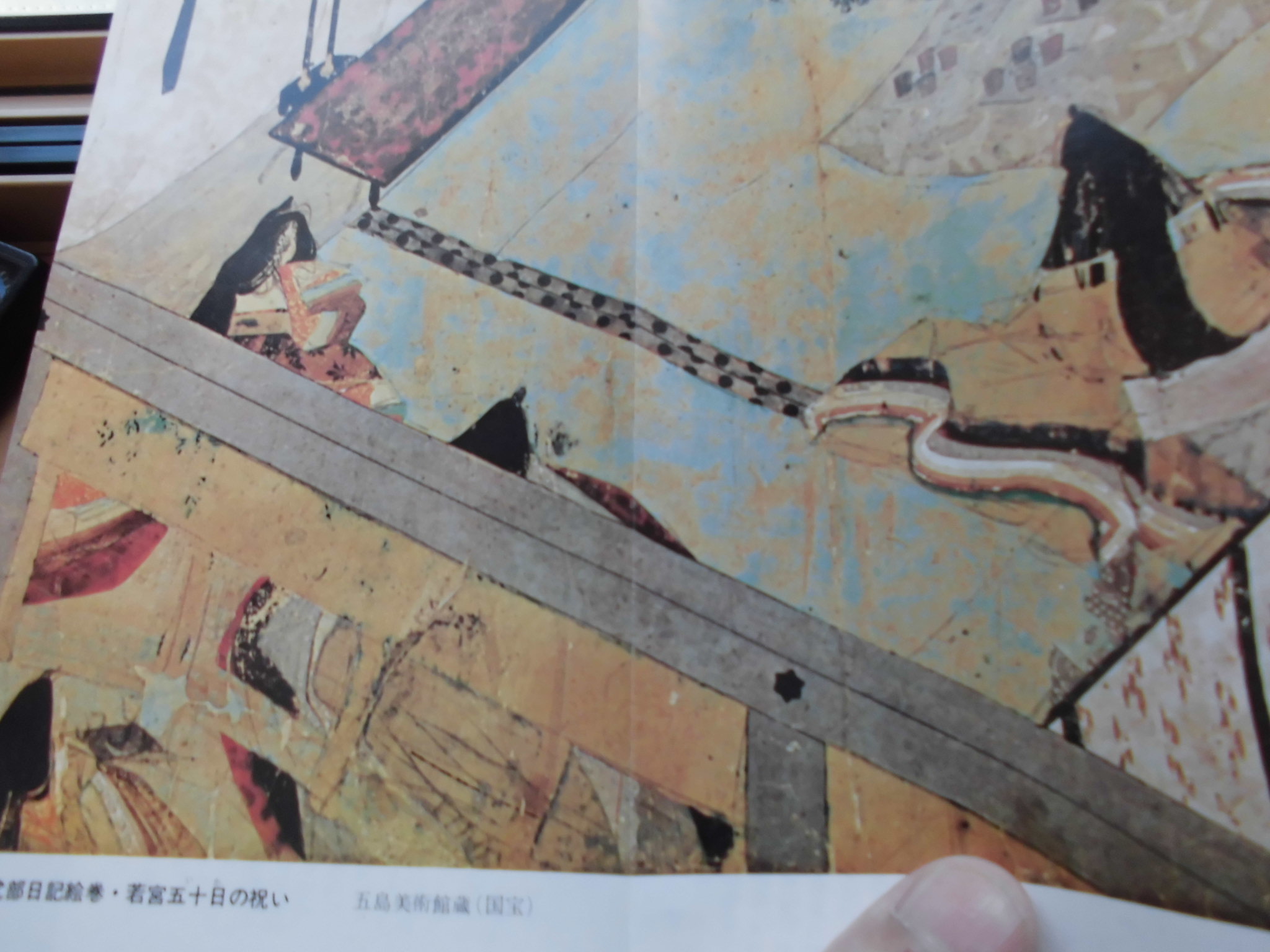

誕生に伴って執り行われる産養(うぶやしない)の儀、お湯殿の儀、三日目、五日目の儀など次々と盛儀がおこなわれる一方、当の中宮彰子の様子も日付を追って書かれています。

父親の道長の様子も中宮彰子にお仕えしている紫式部ならではの筆使いで表現をしています。お産直前に安産祈願の念仏を唱える緊張の道長、安産を見届けると安心して庭の手入れする安堵の姿など道長の様子をよく捉えています。ここには権力者ではなく、ごく普通の父親と変わりない人間味が出ている姿なのです。初孫に相好を崩した顔、祝宴での上機嫌の様子など傍で仕えている紫式部の高い洞察力が窺えます。

こうした紫式部日記は第六十段まで続きます。このように平安時代の生活記録を記した作品は当時の文化・風習・行事の実態を知るうえで非常に貴重な作品であることが分かります。

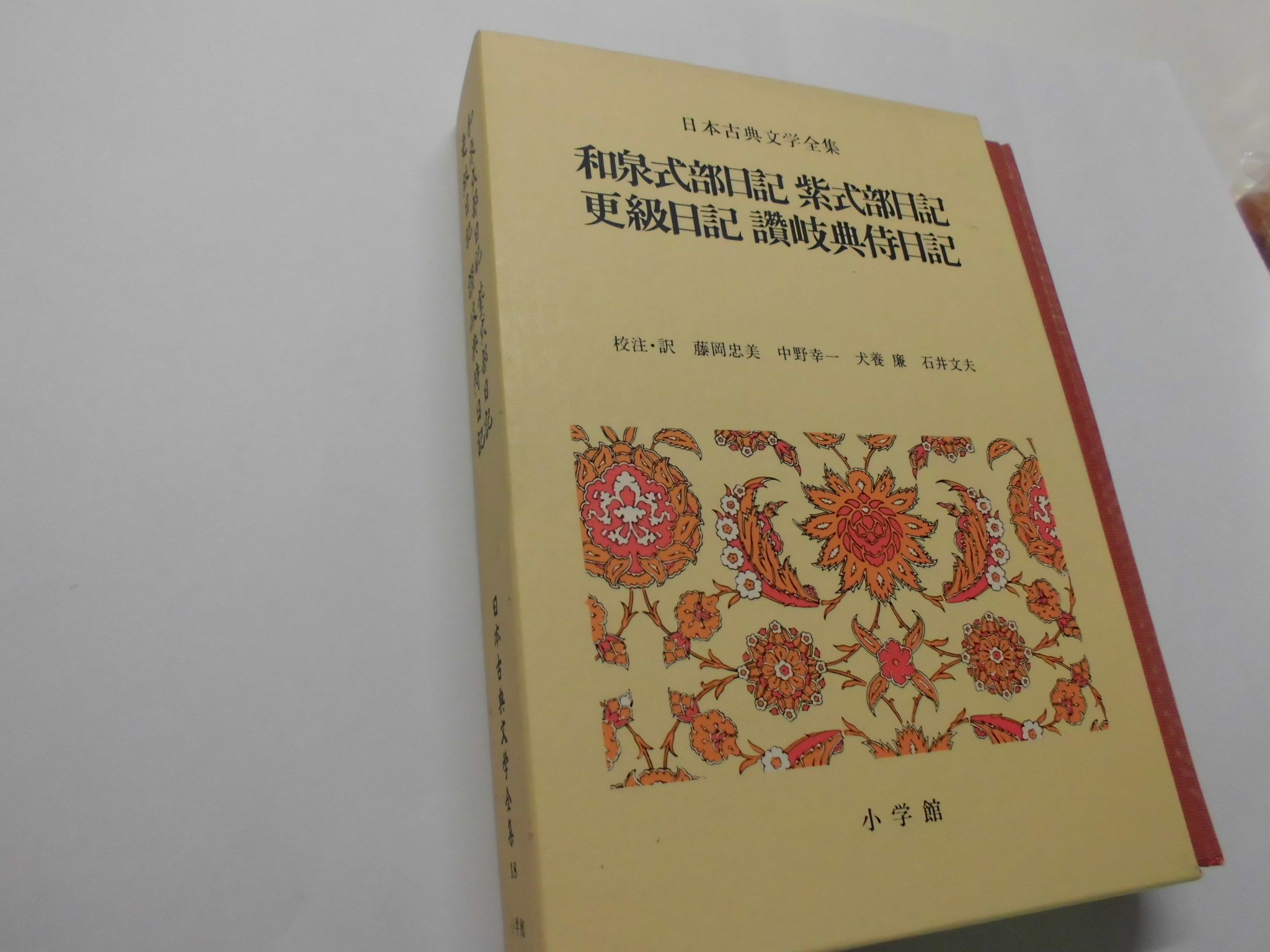

枕草子と紫式部日記をはじめ蜻蛉日記、和泉式部日記、更級日記、源氏物語など平仮名による平安の女流文学の素晴らしさには計り知れないほどの感銘を受け、今から千年前の当時平安時代の文化・風習・行事を垣間見ることができました。

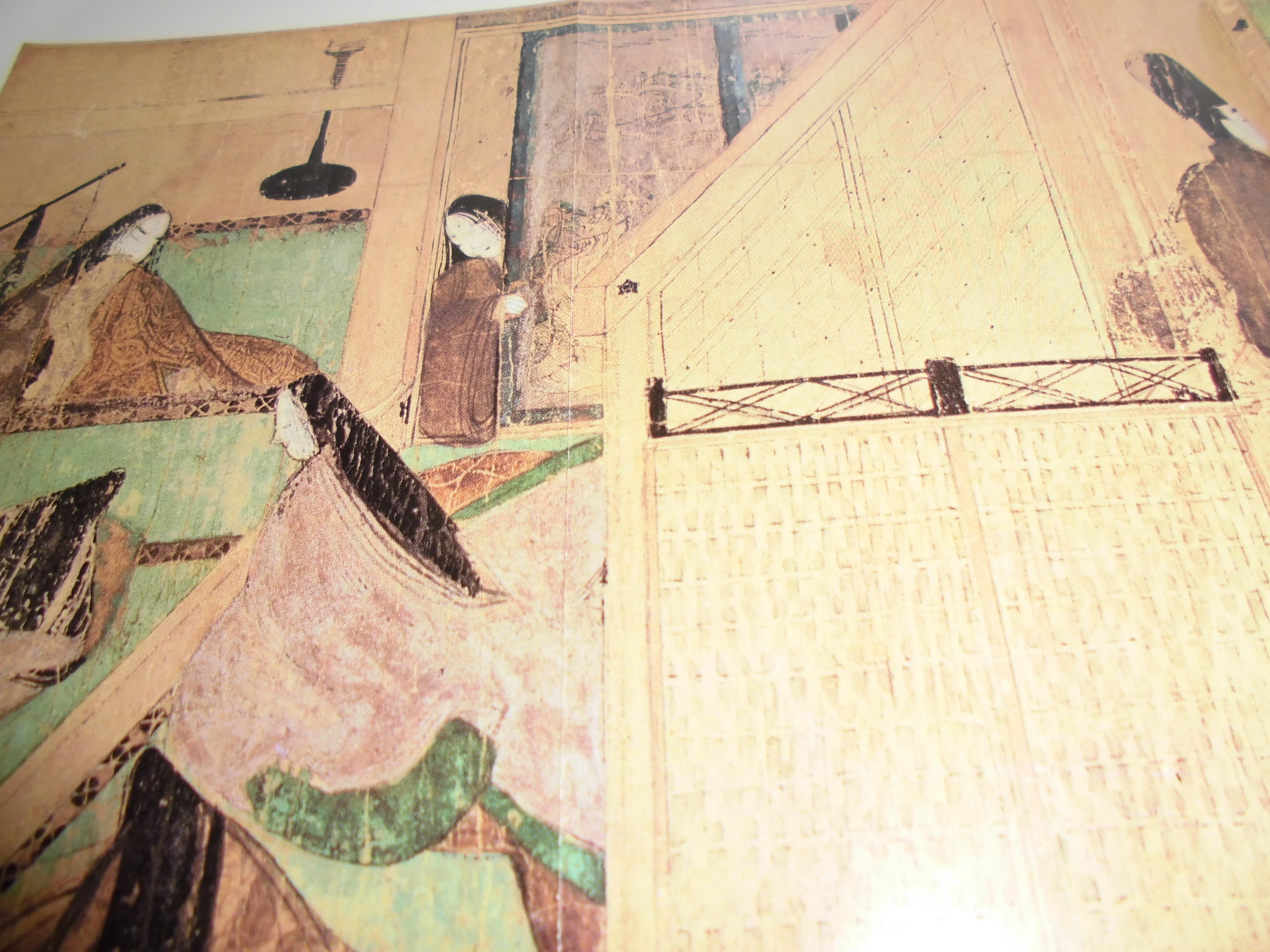

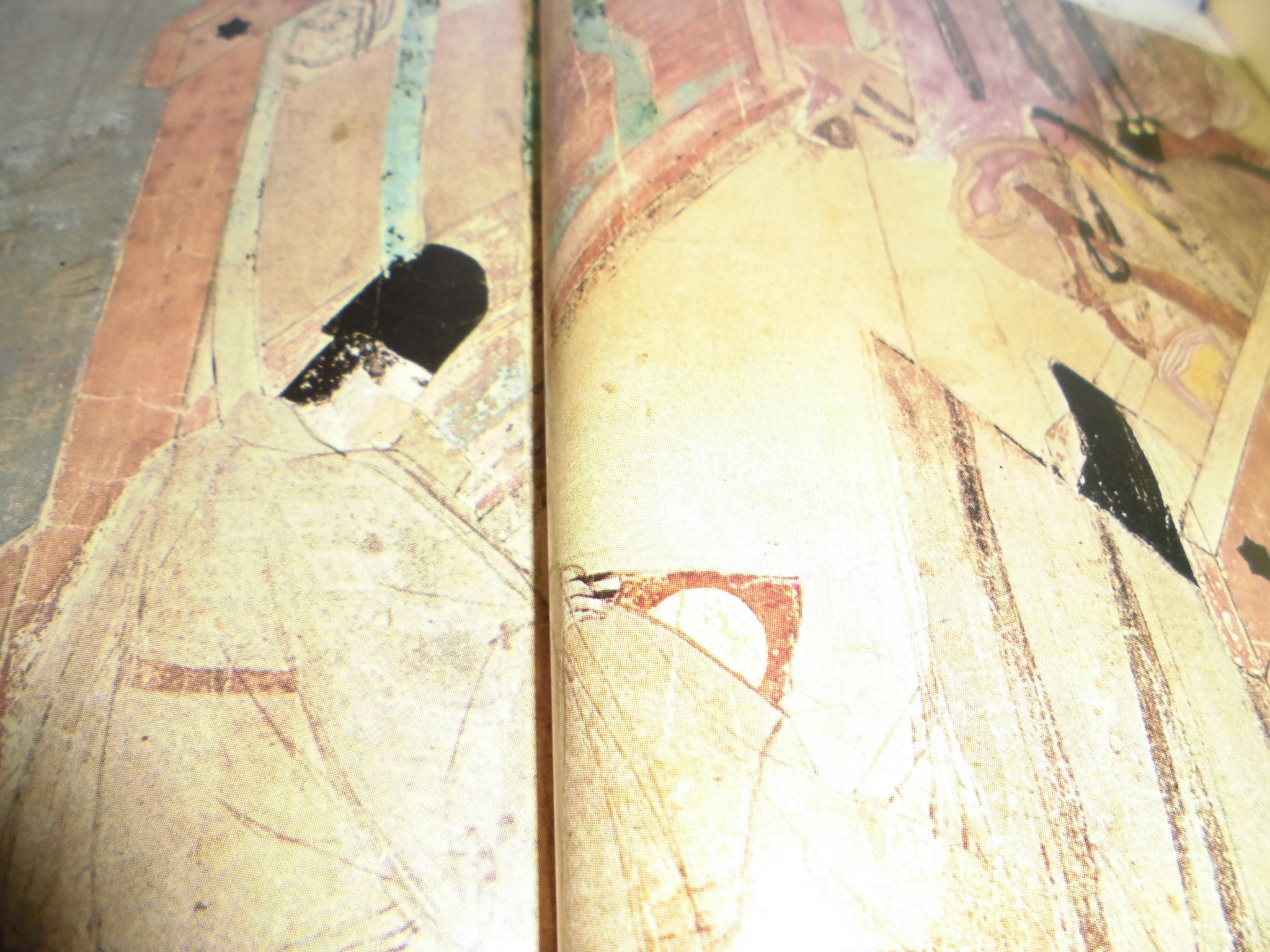

そして何といっても「光る君へ」の大河ドラマによって平安文学に接する機会を与えてくれたお陰で、あの華やかな平安絵巻の世界を体験できたことに改めて感謝したいと思います。

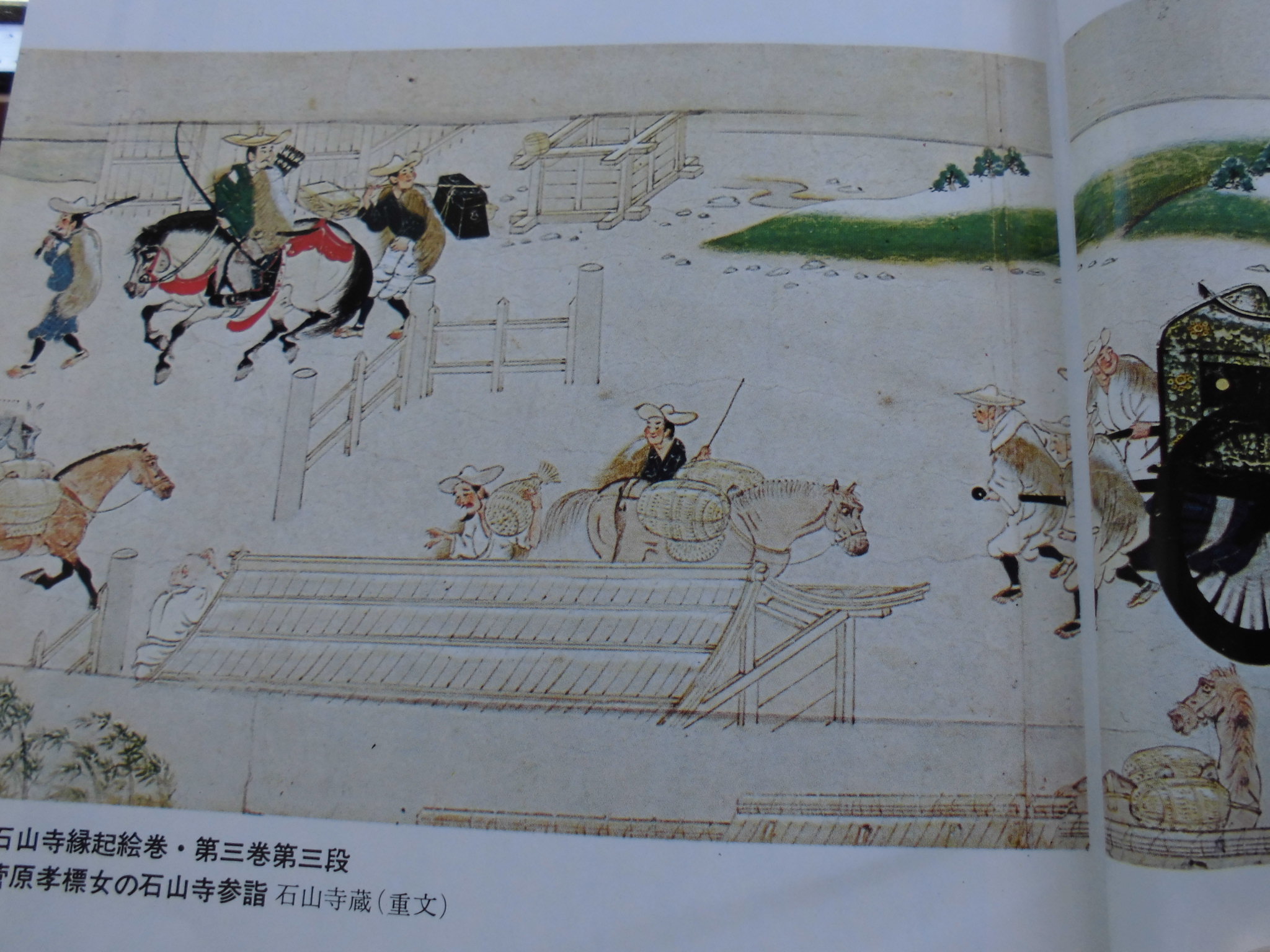

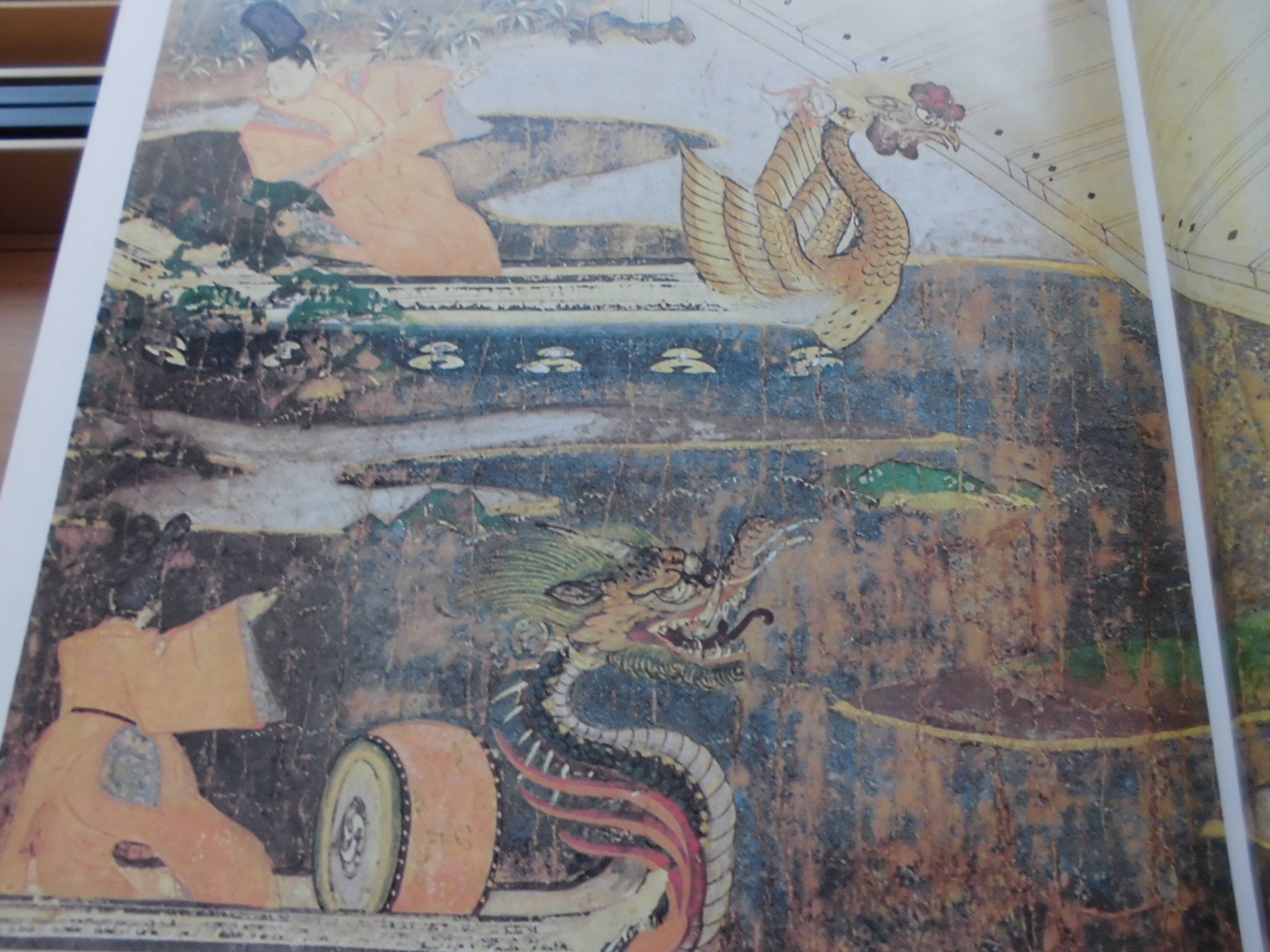

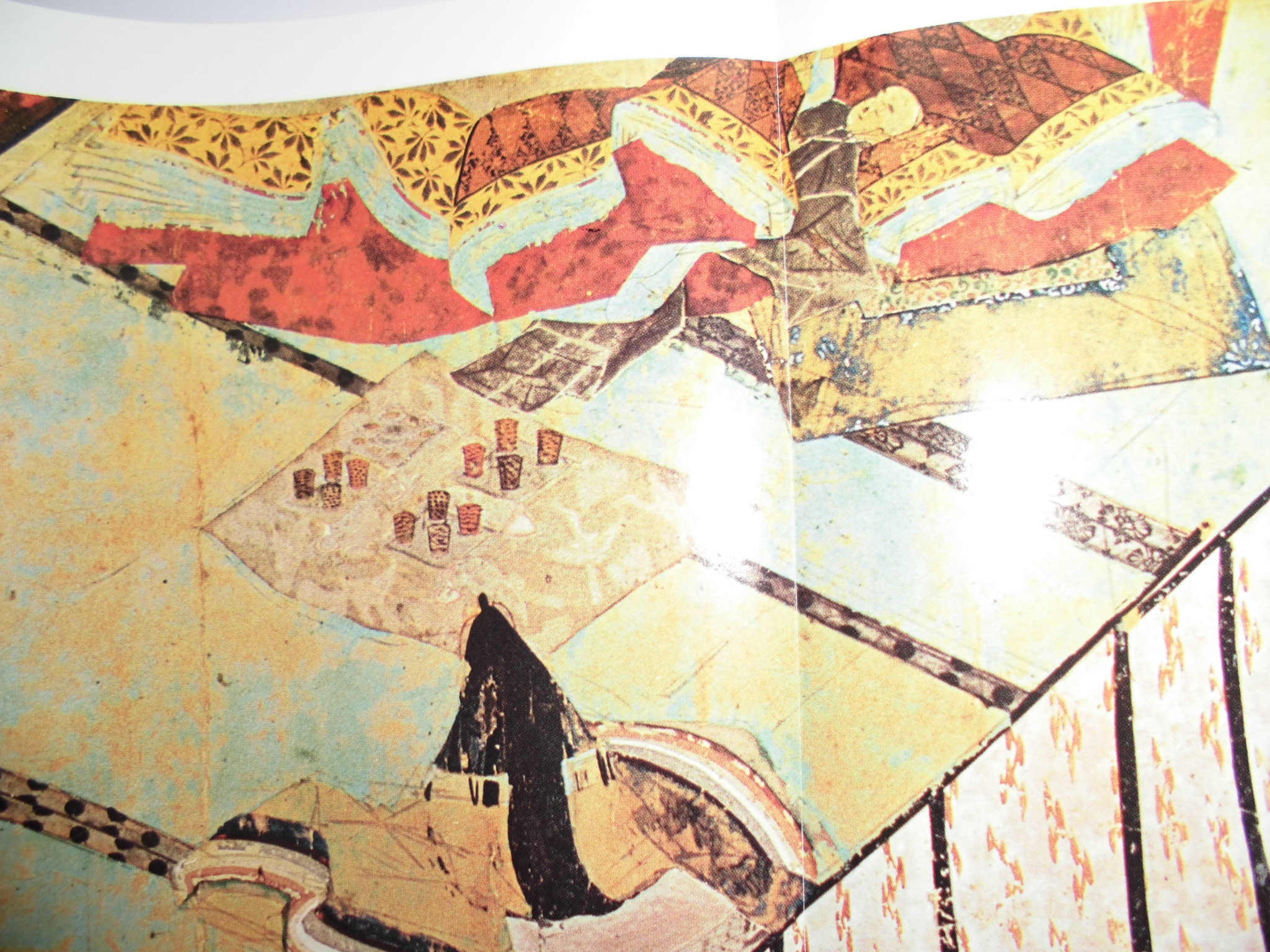

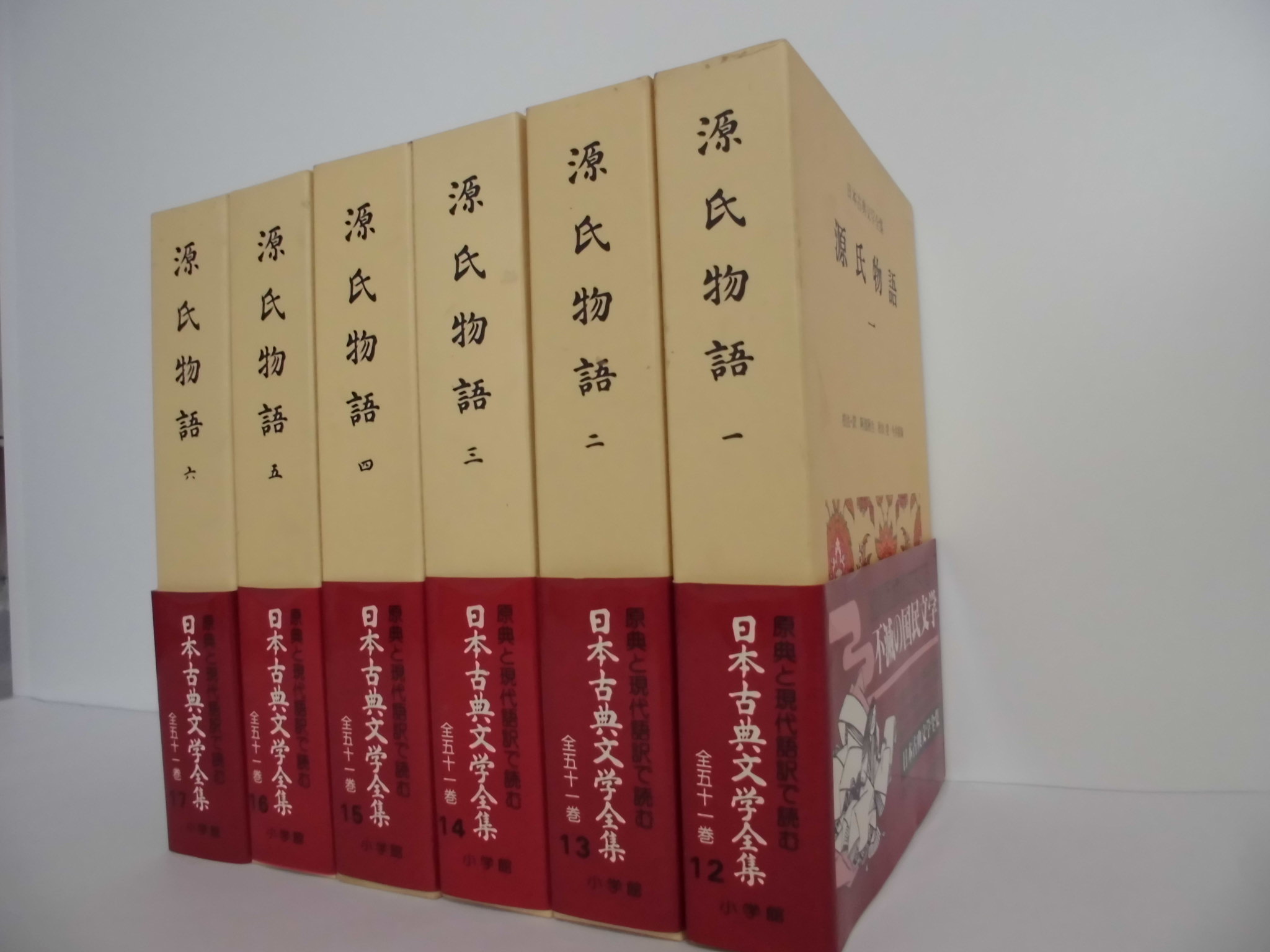

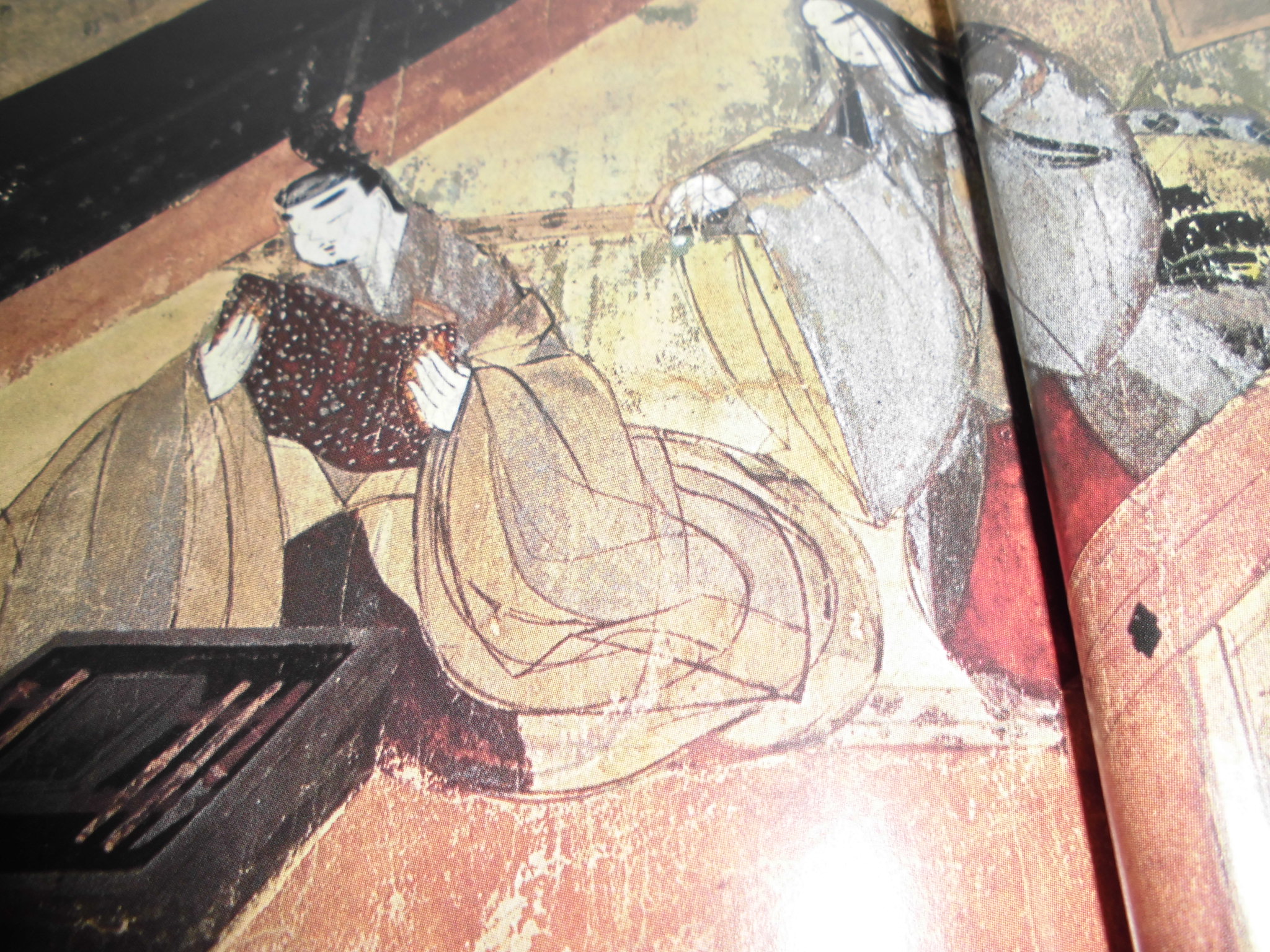

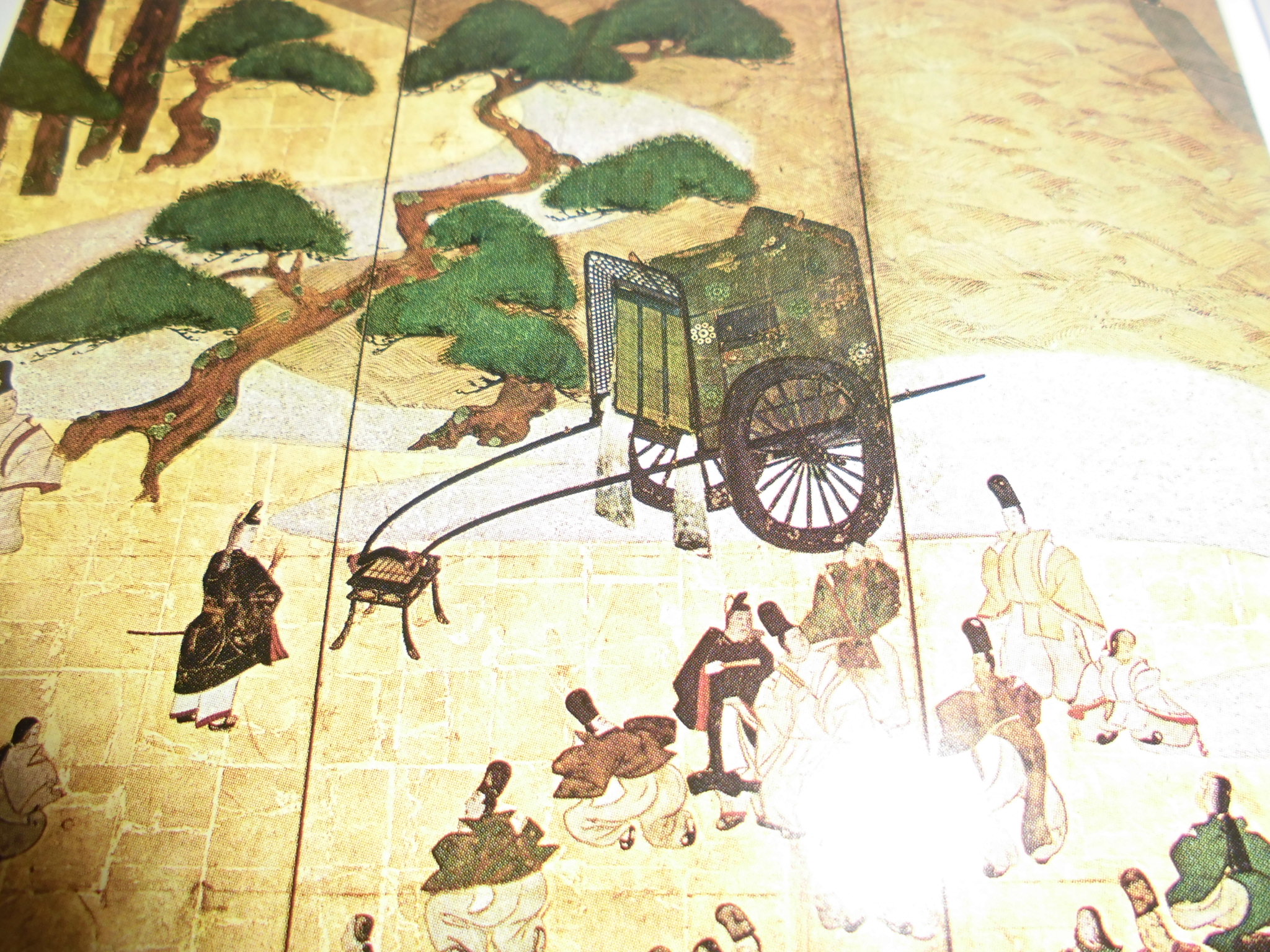

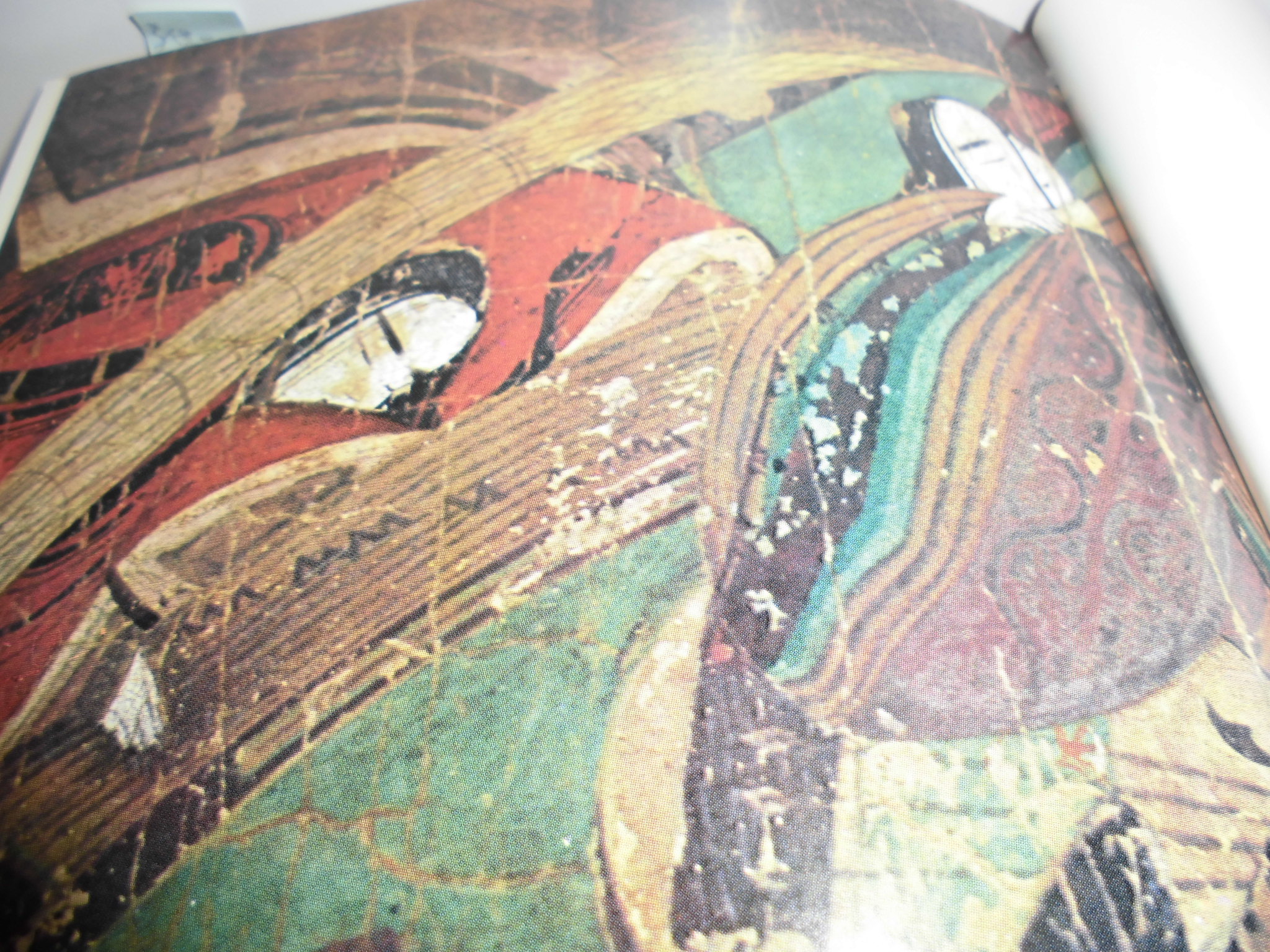

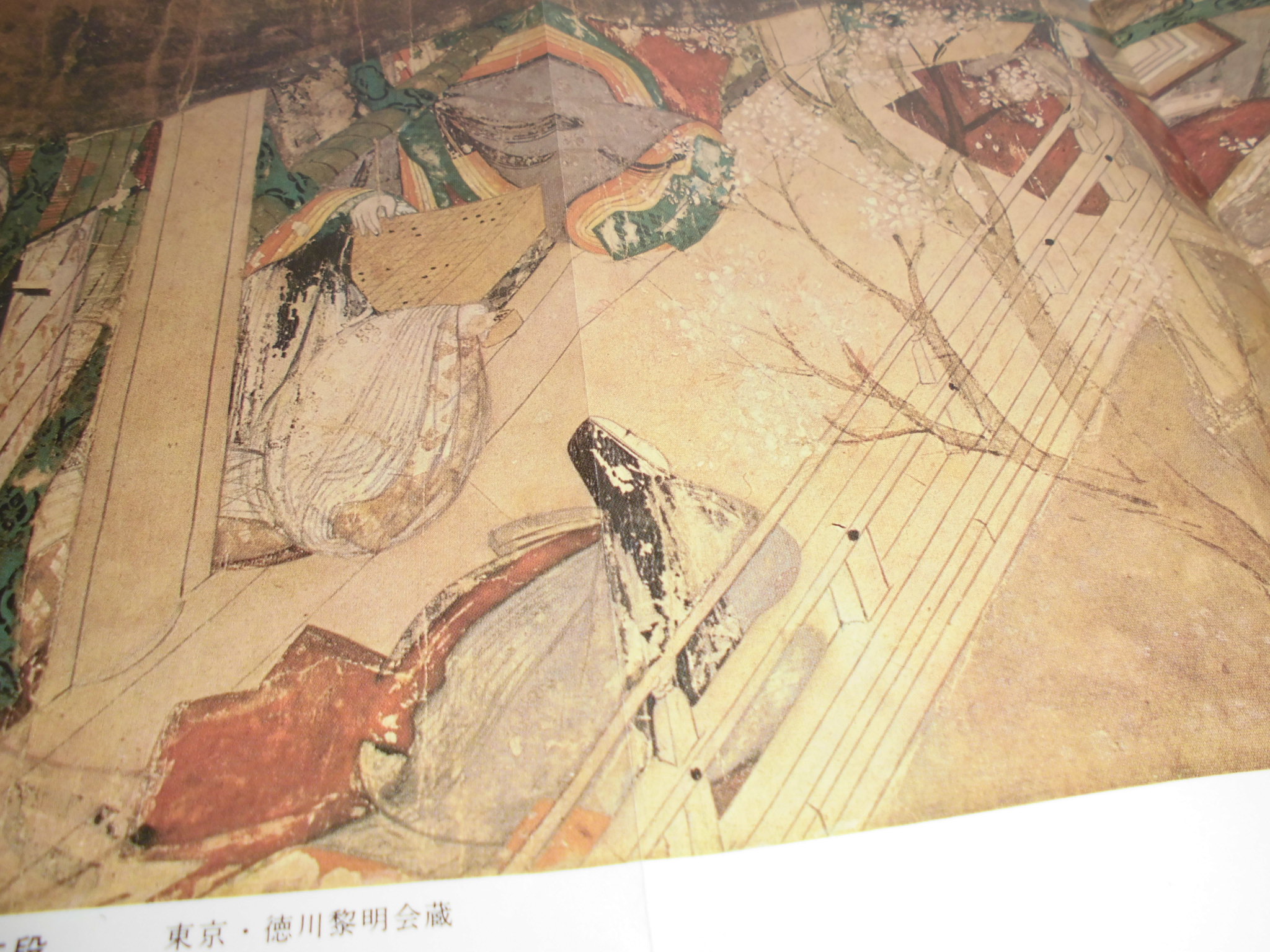

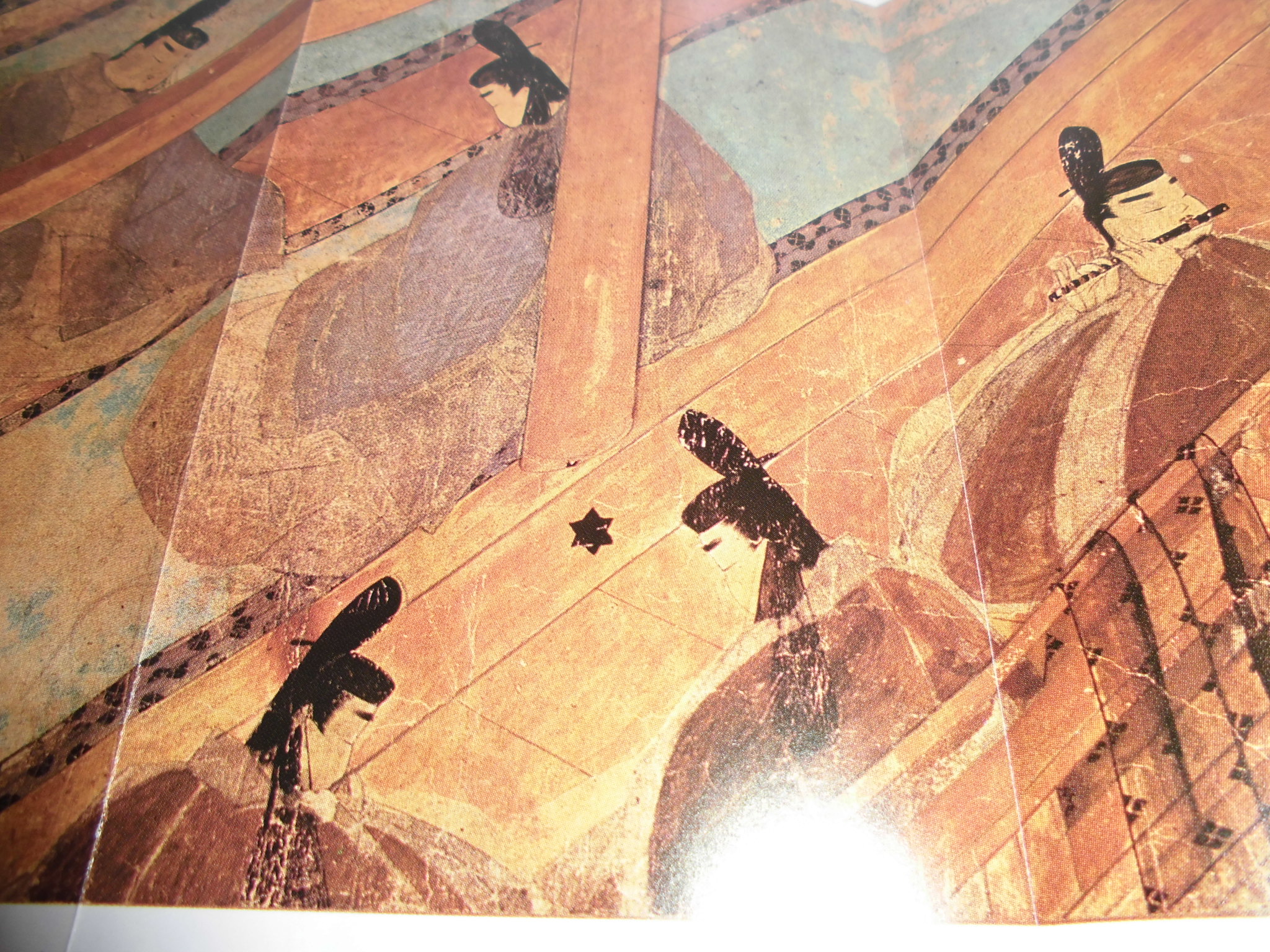

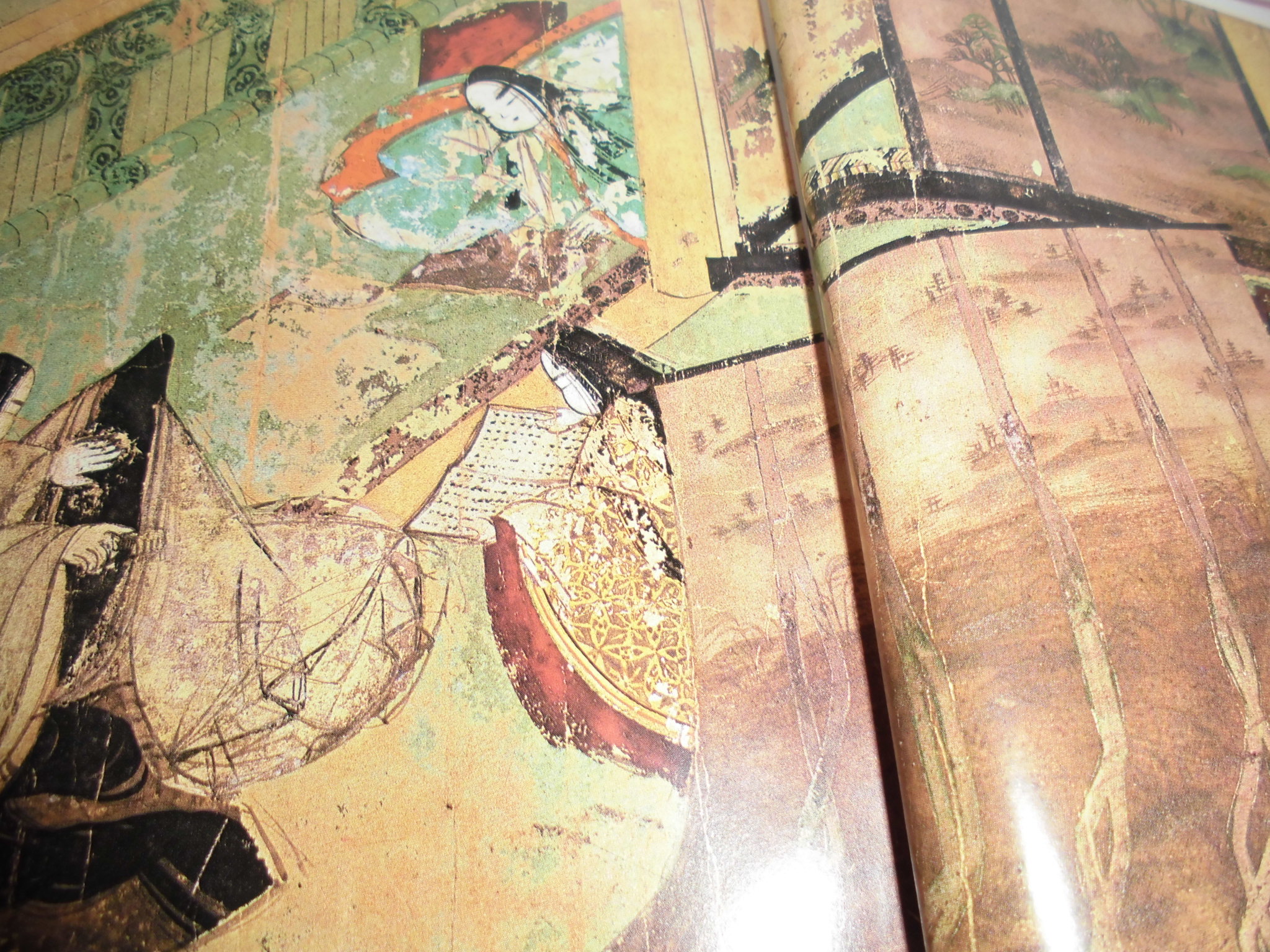

(写真の平安絵巻は「日本古典文学全集」小学館より)

高地トレーニング用プール施設、400mトラックがありアスリート養成施設になっていて、金メダリストもここで練習をしていたそうです。 400mトラックを走ってみました・・・

高地トレーニング用プール施設、400mトラックがありアスリート養成施設になっていて、金メダリストもここで練習をしていたそうです。 400mトラックを走ってみました・・・

こまくさ平雪壁も1m位あり、敷地内は40~50㎝あります。

こまくさ平雪壁も1m位あり、敷地内は40~50㎝あります。

こまくさ平幹線道路です。

こまくさ平幹線道路です。 春を感じながらトライブに行き、横川SAの梅が咲いていました。

春を感じながらトライブに行き、横川SAの梅が咲いていました。

いちご狩りも楽しんできました。

いちご狩りも楽しんできました。 粒も大きく味はやはり、スーパーのいちごとは別物でした。

粒も大きく味はやはり、スーパーのいちごとは別物でした。 ハウス内は30℃以上あり汗かきながら大変でしたが、楽しめました。

ハウス内は30℃以上あり汗かきながら大変でしたが、楽しめました。